Entrar

Cadastro

Entrar

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

Radicalização

Vitimização e janela de Overton no discurso de Eduardo e Nikolas

Como a retórica de "perseguição política" e de "resistência" desloca o aceitável no debate público, tensiona instituições e legitima pautas extremistas no Brasil contemporâneo.

18/9/2025 14:00

A-A+

Introdução

O Brasil vive, em 2025, um momento de forte tensão entre instituições democráticas e forças políticas que exploram a polarização como método de mobilização. Nesse cenário, o discurso da vitimização tornou-se uma das principais armas da extrema-direita. Eduardo Bolsonaro, com sua estratégia de internacionalizar o conflito, aposta na narrativa de que sanções e até pressões militares estrangeiras seriam respostas legítimas a decisões do STF. Nikolas Ferreira, por sua vez, reforça a dimensão cultural e identitária, declarando que a "direita moderada foi assassinada" e conclamando seus seguidores a assumirem-se como extrema-direita.

Ambos os discursos, embora distintos no foco, convergem para um mesmo efeito: normalizar ideias radicais e corroer a legitimidade das instituições democráticas. Essa análise, à luz da Análise Crítica do Discurso e da teoria da Janela de Overton, busca compreender como a vitimização política é usada como estratégia de deslocamento do aceitável no espaço público e quais riscos isso representa para a democracia brasileira.

Por que este debate importa agora

A crise recente, com sentença de 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e crimes correlatos, não apenas redefiniu o xadrez jurídico-político; ela amplificou o alcance de uma gramática retórica que vinha sendo testada e calibrada desde 2019: a transformação de derrotas judiciais e críticas públicas em "provas" de perseguição sistêmica. Essa gramática da vitimização produz mobilização emocional, reordena alianças e, sobretudo, empurra para o centro ideias antes impensáveis (p. ex., sanções externas contra ministros do STF).

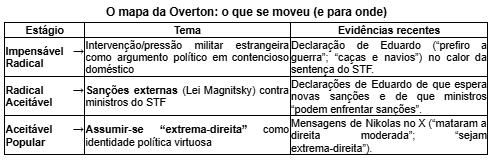

O que é a Janela de Overton (e por que ela é chave para entender 2025)

A chamada Janela de Overton é um conceito usado para explicar como certas ideias, antes vistas como absurdas ou radicais, podem se tornar aceitáveis, e até políticas públicas, quando repetidas e normalizadas no debate público. Essa janela é composta por etapas que vão do "impensável" ao "popular", passando pelo "radical", "aceitável" e "sensato".

impensável - radical - aceitável - sensato - popular - política - pública

Na prática, não é a opinião pública que se move espontaneamente. São lideranças políticas, influenciadores e até veículos de comunicação que, ao insistirem em determinados temas, empurram essa janela em uma direção específica. Assim, pautas antes consideradas marginais podem, pouco a pouco, ganhar espaço como opções plausíveis.

No Brasil de 2025, esse deslocamento é visível em três frentes principais:

- Anistia a golpistas: o que era considerado "impensável" logo após os ataques de 8 de janeiro passou a ser debatido abertamente no Congresso.

- Sanções externas contra ministros do STF: ideia que parecia "radical" hoje é ventilada como resposta "legítima" dentro da narrativa bolsonarista.

- Assumir-se como extrema-direita: discurso que antes era tratado como marginal, agora é assumido publicamente por parlamentares como Nikolas Ferreira, que transformam a radicalização em marca de identidade política.

Compreender como funciona essa janela é essencial para entender o presente. O que está em jogo não é apenas o que se pensa sobre figuras como Bolsonaro ou seus aliados, mas sim como o próprio limite do aceitável no debate democrático está sendo deslocado, abrindo espaço para ideias que corroem a confiança nas instituições e testam a resiliência do pacto constitucional.

Eduardo Bolsonaro: a vitimização internacionalizada

No discurso de Eduardo Bolsonaro, a vitimização ganha contornos geopolíticos. Mais do que denunciar supostos abusos das instituições brasileiras, ele busca inserir sua narrativa em um cenário internacional, ampliando o alcance político de suas falas.

O alvo principal é o Supremo Tribunal Federal (STF). Eduardo descreve a Corte como um "tribunal de exceção" e acusa ministros, em especial Alexandre de Moraes, de agirem como "ditadores". O objetivo é claro: enfraquecer a legitimidade das decisões judiciais e transformar as punições impostas a seu grupo político em provas de uma perseguição sem precedentes.

Outro ponto central é o uso da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos. Eduardo sugere que ministros do STF possam ser enquadrados nessa norma, o que equivaleria a transformar um conflito jurídico interno em um problema diplomático. Na prática, ele procura legitimar a ideia de que sanções impostas por outro país seriam uma forma de "corrigir" decisões da Justiça brasileira - um deslocamento preocupante da Janela de Overton.

As declarações mais radicais incluem até menções a demonstrar força militar. Em entrevistas recentes, Eduardo disse que os Estados Unidos poderiam enviar "caças e navios" para o Brasil, chegando a afirmar que prefere "a guerra" a viver sem liberdade. Mesmo que ditas de forma hiperbólica, tais falas introduzem no debate público algo que antes era impensável: a possibilidade de intervenção externa em resposta a decisões do Judiciário.

Esse discurso opera em duas frentes. De um lado, mobiliza a base bolsonarista com a ideia de resistência contra um inimigo poderoso - o STF. De outro, apresenta ao público internacional uma versão da realidade brasileira em que seu grupo político seria vítima de perseguição, buscando atrair apoio de aliados externos, especialmente nos Estados Unidos.

O resultado é um deslocamento da janela do aceitável: sanções externas contra autoridades nacionais, antes impensáveis, passam a ser discutidas como se fossem alternativas legítimas. Eduardo, assim, reposiciona a disputa interna no tabuleiro global, corroendo ao mesmo tempo a autoridade das instituições brasileiras e a noção de soberania nacional.

Nikolas Ferreira: a vitimização identitária

Enquanto Eduardo Bolsonaro leva o discurso de vitimização para o plano internacional, Nikolas Ferreira concentra sua narrativa no campo cultural e identitário. Jovem, midiático e com forte presença digital, o deputado mineiro se apresenta como porta-voz de uma geração que se vê "oprimida" por instituições, pela esquerda e por uma suposta hegemonia cultural progressista.

Sua frase mais marcante nesse contexto - "mataram a direita moderada" - é emblemática. Com ela, Nikolas transmite a ideia de que a moderação política teria sido "assassinada" e que a única resposta possível seria assumir, sem disfarces, a condição de extrema-direita. Trata-se de um salto retórico significativo: o que antes era um rótulo estigmatizado passa a ser reivindicado como bandeira de resistência e autenticidade.

Além disso, Nikolas recorre constantemente à retórica da censura. Projetos de regulação de plataformas digitais, decisões judiciais contra desinformação ou até condenações por discurso de ódio são sistematicamente descritos como tentativas de calar conservadores e suprimir a liberdade de expressão. Essa narrativa cria uma equação simples e mobilizadora: todo limite imposto à propagação de suas falas seria, por definição, perseguição política.

Ao adotar esse enquadramento, Nikolas constrói um inimigo difuso - STF, governo federal, imprensa crítica, movimentos sociais - que passa a ser visto como opressor da "verdadeira" liberdade. O efeito é duplo: por um lado, fortalece sua base, que se identifica com a sensação de cerco e resistência; por outro, desloca o centro do debate público para o extremo, transformando radicalização em virtude e moderação em fraqueza.

Assim como Eduardo, Nikolas também amplia a Janela de Overton. Se Eduardo normaliza a ideia de sanções externas contra ministros do STF, Nikolas normaliza a autoafirmação da extrema-direita como identidade legítima. Em ambos os casos, o que antes era marginal passa a ocupar o espaço do aceitável - e até do popular - dentro de parcelas significativas da sociedade brasileira.

Estratégias discursivas de Eduardo e Nikolas ampliam o espaço para ideias radicais e pressionam a legitimidade do STF.Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados | Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Sinergia entre os dois discursos

À primeira vista, os discursos de Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira parecem seguir caminhos diferentes: um aposta na arena internacional, o outro reforça a identidade cultural e conservadora no Brasil. No entanto, quando observados em conjunto, eles funcionam como peças complementares de uma mesma engrenagem retórica.

De um lado, Eduardo afirma que o STF persegue sua família e aliados, transformando processos judiciais em casos de suposta violação de direitos humanos. Para ele, a solução poderia vir de fora: sanções internacionais, pressão diplomática e até demonstrações militares estrangeiras. Ao projetar o conflito no tabuleiro global, Eduardo tenta ampliar sua legitimidade e dar peso internacional à narrativa de perseguição.

De outro lado, Nikolas apresenta a perseguição como um fenômeno cotidiano e identitário. Ele coloca a direita como vítima cultural e política, afirma que a moderação foi "assassinada" e convoca seus seguidores a se afirmarem como extrema-direita. A mensagem é clara: não se trata apenas de resistir a um julgamento ou a uma decisão do STF, mas de resistir a uma suposta opressão ampla, que ameaçaria valores, crenças e estilos de vida.

Esses dois eixos se alimentam mutuamente. Se Eduardo sugere que há perseguição institucional capaz de justificar sanções externas, Nikolas reforça a ideia de que há perseguição cultural e social que exige resistência interna. A retórica de um reforça a do outro: a vitimização internacional ganha eco no discurso identitário, enquanto a radicalização identitária encontra respaldo na narrativa de apoio externo.

O resultado é um ciclo de retroalimentação que amplia o alcance da extrema-direita no Brasil. Juntos, Eduardo e Nikolas deslocam a Janela de Overton em duas frentes: transformam ideias impensáveis (como sanções externas contra ministros do STF ou a autoafirmação da extrema-direita) em temas aceitáveis no debate público e, ao mesmo tempo, enfraquecem os freios institucionais que sustentam a legitimidade democrática.

Efeitos sobre instituições, sociedade e diplomacia

A força dos discursos de Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira não está apenas no que dizem, mas sobretudo no que produzem em termos de percepção social e de impacto institucional. Ao insistirem na narrativa da perseguição, ambos criam efeitos que se desdobram em diferentes níveis.

No campo institucional, o alvo principal é o Supremo Tribunal Federal. Ao ser retratado como "tribunal de exceção" ou "ditador", o STF perde parte de sua autoridade simbólica junto a segmentos da sociedade que passam a desacreditar preventivamente de suas decisões. Isso corrói a confiança em uma das instituições centrais da democracia brasileira: se o Judiciário deixa de ser visto como árbitro legítimo, qualquer decisão é automaticamente interpretada como política, e não como jurídica.

No campo diplomático, a retórica de Eduardo Bolsonaro abre um precedente perigoso. Ao acionar a Lei Magnitsky e defender a possibilidade de sanções externas contra ministros do STF, ele legitima a ideia de que disputas internas podem - e até devem - ser resolvidas com interferência internacional. Ainda que a política externa dos Estados Unidos tenha seus próprios freios, esse discurso é suficiente para transformar a soberania brasileira em peça de barganha, fragilizando o país no cenário global.

No campo social, a radicalização identitária de Nikolas Ferreira amplia o risco da intolerância política. Ao apresentar a moderação como fraqueza e a extrema-direita como virtude, ele estimula a desumanização do adversário, transformando opositores em inimigos a serem combatidos. O uso constante de metáforas bélicas - "mataram a direita moderada", "não vamos nos calar" - alimenta um clima de conflito permanente, no qual compromissos e consensos passam a ser vistos como traição.

Esses três efeitos, somados, criam um ambiente em que o espaço democrático é comprimido. De um lado, instituições centrais são atacadas; de outro, a política externa é instrumentalizada; e, no cotidiano, a convivência social é tensionada até o limite. A combinação abre espaço para que discursos radicais deixem de ser exceção e passem a ser tratados como alternativas legítimas dentro do jogo democrático - um deslocamento profundo da Janela de Overton.

Contrapesos e freios: o que ainda segura a janela

Mesmo diante do avanço de discursos radicais, ainda existem barreiras importantes que funcionam como freios ao deslocamento da chamada Janela de Overton no Brasil.

Primeiro, vale destacar o papel do STF. As decisões da Corte são tomadas de forma colegiada, com votos e fundamentos tornados públicos. Isso garante transparência, permite o acompanhamento da sociedade e mostra que não há unanimidade cega - como se viu no julgamento de Jair Bolsonaro, em que houve divergência entre ministros.

No campo internacional, as reações vindas dos Estados Unidos também têm limites. Embora sejam politizadas e usadas retoricamente por setores da direita brasileira, elas não se transformam automaticamente em sanções ou em apoio irrestrito à narrativa de "perseguição política". A política externa norte-americana tem freios próprios e interesses que vão além das disputas locais brasileiras.

Por fim, a sociedade civil, parte da imprensa e a academia continuam atuando como contrapeso. A checagem de informações, a contextualização dos fatos e o investimento em educação midiática ajudam a desarmar exageros retóricos e a mostrar os custos reais das soluções simplistas. É nessa combinação de instituições fortes, imprensa vigilante e sociedade crítica que ainda reside a principal defesa contra a normalização de ideias extremistas.

Conclusão: como frear o deslocamento e reconstruir o centro democrático

A leitura combinada da Análise Crítica do Discurso e da Janela de Overton mostra um ponto nevrálgico do momento brasileiro: a vitimização tornou-se tecnologia política. Em Eduardo Bolsonaro, ela se internacionaliza - sanções, pressão externa, metáforas de força. Em Nikolas Ferreira, ela se identitariza - "mataram a direita moderada", adesão explícita à extrema-direita, denúncia de "censura". São rotas diferentes para um mesmo destino: deslocar os limites do aceitável e fragilizar a confiança nas instituições que garantem o jogo democrático.

O risco maior não é retórico; é estrutural. Quando o STF é narrado como "tribunal de exceção" e a derrota judicial vira "prova" de perseguição, inverte-se a presunção de legitimidade que sustenta a jurisdição constitucional. Quando sanções de um país estrangeiro passam a ser ventiladas como "correção" à Justiça brasileira, abre-se a porta para atalhos externos que relativizam soberania e separação de Poderes. E quando a moderação é ridicularizada como fraqueza, normaliza-se a radicalização como virtude cívica, encurtando o espaço do compromisso e alongando o das rupturas.

É aqui que a Janela de Overton ajuda a enxergar o processo: ideias antes impensáveis (sanções a ministros, "mostrar força" militar) tornaram-se debatíveis; identidades antes marginais (assumir-se extrema-direita) buscam tornar-se populares. Esse deslocamento não é inevitável nem inexorável - mas ganha velocidade quando a esfera pública abdica do crivo: contexto, consequência, proporcionalidade.

Frear essa deriva exige um pacto de responsabilidades:

- Atores políticos: fiscalizar instituições é legítimo; incendiar a legitimidade delas não é. O primeiro compromisso republicano é reconhecer a autoridade das decisões, inclusive (e sobretudo) quando são desfavoráveis. "Liberdade de expressão" não autoriza sabotar o regime de freios e contrapesos nem importar coerções externas para arbitrar conflitos domésticos.

- Instituições: previsibilidade, publicidade dos fundamentos e prudência sancionatória. O STF protege a Constituição quando argumenta bem, decide com parcimônia e explica com clareza. A previsibilidade reduz o terreno fértil para narrativas de exceção.

- Imprensa: três hábitos ajudam a desinflar a retórica extremada - contexto antes do choque, efeitos antes do espetáculo, equilíbrio sem falso equilíbrio (não nivelar o factual ao opinativo). Cobrir a fala é necessário; validá-la por inércia é outro assunto.

- Plataformas digitais: transparência de regras, rastreabilidade de decisões de moderação, contenção do "vírus do engajamento" que premia indignação. Não se trata de suprimir dissenso, mas de desincentivar a amplificação mecânica do dano.

- Sociedade civil e educação: alfabetização midiática e recuperação da cultura do debate. O desacordo democrático exige reconhecer o adversário como parte do "nós", não como inimigo existencial.

Há também um fundamento normativo a reafirmar. A Constituição de 1988 é clara ao combinar independência e harmonia entre os Poderes; quando os princípios entram em tensão, a independência precede a harmonia. Nesse arranjo, cabe ao Judiciário a palavra final em matéria constitucional - não a governos estrangeiros, nem a influenciadores, nem às marés de trending topics. Aceitar decisões ruins é tão parte do teste democrático quanto celebrar as boas. A alternativa - legitimar que só valem as decisões que confirmam a própria vontade - não é democracia: é facciosismo.

A democracia não se protege com metáforas de guerra nem com sanções ad hoc. Protege-se com regras que valem para todos, inclusive para quem mais as afronta. Recuperar o centro - no método, na linguagem, nas instituições - não é concessão; é estratégia de sobrevivência do pacto civil. A prudência de Aristóteles (phronesis), a universalidade do dever em Kant e a vontade geral de Rousseau não são adereços eruditos: lembram que liberdade sem forma vira força, e que força sem forma corrói a liberdade.

Se há uma lição deste ciclo, ela é simples e difícil: a erosão simbólica precede a erosão institucional. Hoje, o vocabulário desloca fronteiras; amanhã, as fronteiras já não contêm os fatos. Por isso, conter o vocabulário importa. Não para calar vozes - mas para recolocar o dissenso no trilho do direito. É nessa tríade - instituições previsíveis, jornalismo responsável e cidadania exigente - que repousa a chance de reabrir a janela do razoável. E é por ela que o país precisa voltar a respirar.

O texto acima expressa a visão de quem o assina, não necessariamente do Congresso em Foco. Se você quer publicar algo sobre o mesmo tema, mas com um diferente ponto de vista, envie sua sugestão de texto para [email protected].

Temas

ARTIGOS MAIS LIDOS