Entrar

Cadastro

Entrar

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

Operação no Rio

Entre a lei e a barbárie: somos cristãos em meio à política da morte?

Ao transformar a morte em métrica de eficiência, o Estado abandona a ética republicana e trai o pacto civilizatório que o sustenta. Quando governantes celebram massacres e cidadãos silenciam, o poder deixa de ser humano — e o cristianismo, apenas discurso vazio.

3/11/2025 9:00

A-A+

A tragédia que se chama "vitória"

A megaoperação policial realizada em 28 de outubro de 2025 nos Complexos do Alemão e da Penha deixou diversos mortos — entre eles quatro policiais.

Mesmo diante dessa tragédia, o governador do Rio de Janeiro classificou o episódio como uma "operação bem-sucedida" e repetiu termos como combate, guerra e vitória contra o crime organizado.

Nenhum Estado democrático deve transformar a morte em métrica de sucesso.

Essa postura não é apenas antiética — é um sintoma de falência institucional e moral.

A eficácia de uma política pública não se mede pelo número de corpos, mas pela redução da violência, pela preservação da vida e pelo investimento em educação.

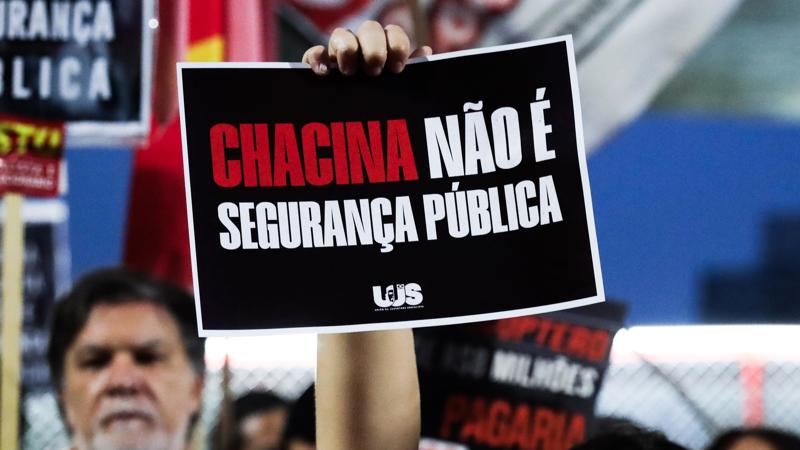

Operação no Rio de Janeiro deixou dezenas de mortos.Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress

Eu não apoio o crime, mas também não apoio o massacre

Deixar isso absolutamente claro é um ponto de partida ético.

Recusar a violência institucional não significa defender o crime, o tráfico ou a impunidade — significa reafirmar o princípio civilizatório que sustenta o Estado Democrático de Direito: ninguém, nem mesmo o Estado, está acima da lei.

O combate à criminalidade é uma exigência constitucional e moral. No entanto, para ser legítimo, ele deve ser planejado, proporcional, racional e humanizado. O uso da força é prerrogativa exclusiva do Estado, mas essa prerrogativa não o autoriza a agir como o próprio criminoso que diz combater. Quando o Estado se coloca no mesmo nível da violência que busca eliminar, rompe-se o pacto social e instala-se um regime de exceção disfarçado de segurança pública.

A verdadeira defesa da segurança pública não reside no aplauso à matança, mas na defesa da profissionalização das forças de segurança, da qualificação continuada, do preparo técnico e da valorização humana e psicológica dos agentes.

Como adverte Zaffaroni (2015), a ausência de formação adequada e o predomínio da cultura punitiva criam "um Estado policialesco que, em vez de garantir direitos, passa a escolher quem merece tê-los". A polícia, em sua função republicana, deve proteger o cidadão e assegurar a lei, e não vingar o Estado.

Segundo Norberto Bobbio (1992), "a civilização começa quando o poder se submete à lei". Essa afirmação sintetiza a fronteira entre o Estado democrático e a barbárie institucional. O poder que mata sem julgamento, sem proporcionalidade e sem prestação de contas abandona o Direito e retorna ao estado de natureza hobbesiano, onde impera a força bruta.

E quando a força substitui a razão, a civilização recua.

O planejamento é, portanto, o elemento que distingue ação estatal legítima de violência institucional. O combate à criminalidade requer inteligência estratégica, uso racional de tecnologia, integração de dados e políticas preventivas de longo prazo — e não operações improvisadas que transformam comunidades inteiras em zonas de guerra.

Como mostram estudos de Wacquant (2001), a repressão sem política social efetiva apenas "penaliza a pobreza", consolidando um ciclo de exclusão que realimenta a criminalidade. O Estado passa a atuar sobre os efeitos do problema, sem jamais tocar suas causas.

Nesse contexto, apoiar a polícia é apoiar a sua humanização e a sua ciência, não o seu uso como instrumento de poder político. É defender políticas públicas que garantam treinamento contínuo, supervisão ética, bem-estar psicológico e condições dignas de trabalho. É reconhecer que cada policial é, antes de tudo, um servidor do Estado, e não uma arma do governo.

Em suma, não apoiar o massacre é apoiar o verdadeiro sentido da ordem pública. A ordem legítima nasce da lei e do planejamento; o caos nasce da violência descontrolada, mesmo quando praticada sob o manto da legalidade aparente.

Sem lei, sem planejamento e sem empatia, o Estado deixa de ser civilização e se torna barbárie — e nenhuma sociedade pode chamar de "vitória" aquilo que a aproxima da barbárie.

O irresponsável e sua irresponsabilidade

"O que caracteriza o irresponsável é a irresponsabilidade."

A frase, de aparência tautológica, adquire profundidade filosófica quando aplicada ao exercício do poder público.

No contexto da gestão estatal, a irresponsabilidade não é apenas a ausência de prudência individual, mas a manifestação de um déficit institucional de racionalidade e de compromisso com o bem comum.

Autorizar uma operação de grande escala, sem estudo técnico, modelagem de risco, plano de evacuação e coordenação interinstitucional, é mais do que um erro de gestão — é um ato de negligência deliberada, que converte o poder político em perigo público.

Em sociedades democráticas, o poder não é fim em si mesmo, mas um instrumento ético voltado à preservação da vida e à promoção da justiça.

Quando a autoridade abdica do planejamento e da ciência, substituindo a racionalidade administrativa pela retórica bélica, o que se instala é uma governança do improviso, típica de Estados que confundem eficiência com brutalidade e decisão com prepotência.

Como lembra Max Weber (1922), a legitimidade política repousa sobre a combinação entre responsabilidade e previsibilidade; a autoridade moderna só se sustenta quando age com base na razão e na legalidade, não no impulso e na emoção.

A irresponsabilidade se torna ainda mais grave quando travestida de heroísmo.

Quando o governante se coloca como protagonista de uma narrativa épica — o "comandante da guerra ao crime", o "líder destemido" — ele desloca o foco da ação pública do campo técnico para o campo simbólico da autopromoção.

Esse processo, amplamente estudado por Pierre Bourdieu (1997), constitui uma forma de violência simbólica, em que o poder político produz legitimidade não pela eficiência administrativa, mas pela manipulação de crenças e emoções coletivas.

A "guerra ao crime" transforma-se, assim, em espetáculo, e o governante em ator central de uma dramaturgia da força.

Ao mesmo tempo, a ausência de planejamento técnico revela uma desconexão entre o discurso político e o dever republicano de governar com responsabilidade.

A gestão pública baseada em evidências, hoje considerada um dos pilares da administração moderna (OCDE, 2021), exige decisões ancoradas em dados, análise de impacto e participação intersetorial.

Negligenciar essas etapas é agir fora dos parâmetros da boa governança e contra os princípios do Estado Democrático de Direito, que se fundamenta na transparência, na legalidade e na accountability.

Como advertiu Hannah Arendt (1969), "a violência pode destruir o poder, mas jamais criá-lo".

A força sem razão pode até impor obediência, mas nunca constrói autoridade legítima.

Quando um governante celebra a violência como método de gestão, dissolve o sentido ético da autoridade, transformando o poder em medo e o respeito em submissão.

A liderança genuína nasce da responsabilidade, do diálogo e da confiança pública, não da imposição de força.

A irresponsabilidade política, portanto, não é apenas uma falha moral; é uma ameaça direta à institucionalidade democrática.

Governar exige prudência, preparo técnico e consciência das consequências — três virtudes que distinguem o estadista do demagogo.

Enquanto o primeiro age segundo critérios de racionalidade e humanidade, o segundo age segundo o aplauso momentâneo das massas e a lógica da performance midiática.

No caso das operações policiais letais, a irresponsabilidade atinge o seu grau máximo: vidas humanas são tratadas como variáveis descartáveis em uma equação política.

A falta de planejamento se converte em tragédia coletiva e, pior, em narrativa de sucesso.

A irresponsabilidade administrativa, quando legitimada pelo discurso político, transforma-se em barbárie institucional — e um Estado que celebra sua própria barbárie já perdeu a capacidade de governar eticamente.

Falta de planejamento não é erro — é negligência

A ausência de planejamento no campo da gestão pública é, antes de tudo, uma forma de negligência institucional — e, quando vidas humanas estão em jogo, transforma-se em um ato de irresponsabilidade política.

Nenhuma política pública, em nenhuma área, pode ser implementada sem análise de impacto, estudo de viabilidade, avaliação de riscos e critérios de proporcionalidade.

No campo da segurança pública, esse princípio é ainda mais crucial, pois o erro não gera apenas ineficiência: gera morte.

Planejar é o oposto de improvisar.

Planejar significa estabelecer objetivos claros, prever cenários, minimizar danos e garantir responsabilidade sobre os resultados.

A ausência desses elementos não é mero descuido técnico — é a negação da racionalidade administrativa.

Segundo Max Weber (1922), a autoridade moderna se sustenta sobre a racionalidade legal-burocrática, isto é, sobre a capacidade do Estado de agir conforme regras, previsões e justificativas racionais.

Quando a força substitui o método, e o improviso substitui a técnica, o Estado abdica de sua legitimidade.

No Brasil, a cultura do improviso tornou-se um método de governo.

Em vez de políticas planejadas de segurança cidadã, prevalece a lógica da ação reativa, movida por pressões midiáticas, clamor popular ou oportunismo político.

O resultado é uma estrutura que se repete: operações espetaculares, altos índices de letalidade e resultados inexpressivos em longo prazo.

A cada ciclo, o número de mortos é apresentado como medida de "eficiência", e a ausência de planejamento é disfarçada sob o discurso da "coragem política".

Como demonstra Loïc Wacquant (2001), o Estado neoliberal substitui as políticas sociais pelas políticas de punição, respondendo à pobreza não com oportunidades, mas com repressão.

Essa inversão estrutural cria o que ele chama de "Estado penal": um modelo em que a função protetora do Estado é corroída e substituída por uma máquina disciplinar voltada ao controle dos pobres e marginalizados.

A repressão, nesse modelo, oculta o fracasso das políticas econômicas e sociais, transformando a violência em espetáculo.

"Quanto mais letal a operação, maior o aplauso político."

Eis a lógica perversa de uma democracia do medo — onde a força substitui a razão e o barulho dos tiros cobre o silêncio da omissão.

A negligência institucional é mais perigosa que o erro técnico porque ela nasce da escolha consciente de ignorar a complexidade dos problemas sociais.

Trata-se de uma negligência planejada — uma espécie de "desplanejamento estratégico" –, onde a ausência de método é deliberada, pois permite ao governante agir sem prestar contas, comandar sem ouvir especialistas e justificar o caos como coragem.

Em termos de política pública, o planejamento não é um luxo burocrático, mas a espinha dorsal da ética estatal.

Como destaca a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2021), a governança moderna deve ser baseada em evidências e avaliação contínua, com transparência nos processos decisórios e rigor metodológico.

O Estado que ignora esses princípios não governa — improvisa.

A improvisação, quando travestida de coragem, é apenas a forma mais sedutora da negligência.

E a negligência, quando institucionalizada, transforma o governo em ameaça.

A verdadeira política de segurança é aquela que antecipa, previne e protege — não a que reage, vinga e destrói.

A eficiência de um Estado democrático não está na força que impõe, mas na inteligência que organiza, no planejamento que preserva vidas e na responsabilidade que se mede em humanidade, não em estatísticas de morte.

Populismo punitivo: a política do medo

O populismo punitivo é a mais refinada forma de manipulação social da era contemporânea.

Ele se alimenta do medo e o transforma em ativo político, prometendo segurança por meio da força, enquanto desvia o olhar da sociedade das causas reais da violência.

A cada operação letal, o governante veste o papel de herói moral e oferece à população o espetáculo da repressão — um espetáculo caro, violento e ineficaz, mas visualmente convincente.

Como explica Loïc Wacquant (2001), o Estado neoliberal substitui as políticas de bem-estar social pelas políticas de punição, inaugurando um modelo de governo que responde à exclusão social com encarceramento, e não com oportunidades.

Esse modelo — o chamado "Estado penal" — legitima-se pela retórica do medo: a sociedade, exausta da insegurança, aceita o autoritarismo em troca da ilusão de ordem.

O medo, nesse contexto, não é um efeito colateral: é o próprio método de governo.

A política do medo é a arte de governar pela ansiedade.

A população é convencida de que precisa ser protegida, mesmo que essa proteção custe seus próprios direitos.

O espetáculo da força e o declínio da razão pública

O filósofo Michel Foucault (1975) já havia demonstrado, em Vigiar e Punir, que o poder punitivo sempre buscou se legitimar por meio do espetáculo — da exibição pública da força, do castigo e da disciplina.

Na contemporaneidade, esse espetáculo migrou dos patíbulos para os noticiários: cada operação policial televisionada é um ritual moderno de punição coletiva, onde o Estado reafirma sua soberania pela dor.

A cada corpo abatido, o governante conquista alguns pontos nas pesquisas de opinião — e a sociedade, amedrontada, aplaude o algoz que promete protegê-la.

Segundo Hannah Arendt (1969), a violência é a confissão da impotência política: ela surge quando o poder perde legitimidade e tenta se sustentar pela força.

Ao celebrar a repressão como política pública, o Estado não demonstra vigor, mas fraqueza institucional.

A operação letal, nesse sentido, é o sintoma da falência da política — a incapacidade de governar pela razão e pelo diálogo.

O medo como instrumento de dominação

Zygmunt Bauman (2006) observou que vivemos em uma "modernidade líquida", marcada por inseguranças difusas e ansiedades cotidianas.

Governos populistas transformam esse medo existencial em ferramenta de controle: identificam inimigos simbólicos — o traficante, o pobre, o marginal — e os apresentam como causa de todos os males.

Esse processo cria um consenso artificial, uma coesão social construída sobre a exclusão.

Eugenio Raúl Zaffaroni (2011), por sua vez, alerta para o risco da populist penal policy — políticas criminais de massa que "sedam a consciência coletiva, oferecendo vingança no lugar de justiça".

O populismo punitivo é, portanto, uma anestesia moral: ele produz a sensação de ação enquanto adia o enfrentamento das causas estruturais do crime — desigualdade, desemprego, ausência de Estado social e falta de oportunidades para os jovens.

O sociólogo Byung-Chul Han (2017) acrescenta que a sociedade do desempenho transformou o cidadão em inimigo de si mesmo: o outro é visto como ameaça, o fracasso é culpa individual e a segurança passa a ser entendida como autoproteção.

Nesse cenário, o Estado se torna um espelho da insegurança coletiva — uma entidade armada e ansiosa, que age não por convicção racional, mas por reflexo emocional.

O medo se converte em linguagem política.

A força vira símbolo de autoridade.

E a barbárie, travestida de coragem, passa a ser aplaudida como eficiência.

O paradoxo da segurança sem segurança

O grande paradoxo do populismo punitivo é que quanto mais promete segurança, mais produz insegurança.

A violência institucional não reduz o crime: ao contrário, o multiplica ao perpetuar o ressentimento, o ódio e a desconfiança entre o Estado e a população.

A "guerra ao crime" é, na verdade, uma guerra contra o tecido social.

Como aponta Achille Mbembe (2018) em Necropolítica, o poder moderno se define cada vez mais pela capacidade de decidir "quem pode viver e quem deve morrer" — e o populismo punitivo faz dessa escolha uma estratégia de governo.

O aplauso público à letalidade policial não é sinal de força cívica, mas de colapso moral coletivo.

A sociedade que se acostuma a ver corpos no chão como parte da rotina perde a sensibilidade política e o senso de humanidade.

A barbárie se naturaliza e o Estado se transforma em seu próprio predador.

Da política do medo à política da razão

Romper com esse ciclo exige coragem — não a coragem de matar, mas a de planejar, educar e reconstruir a confiança social.

O combate à criminalidade deve ser técnico, planejado e humano, articulando segurança pública, políticas sociais, formação policial e inteligência estratégica.

A verdadeira segurança não nasce do medo, mas da justiça social, da igualdade de oportunidades e da educação emancipadora.

Como conclui Paulo Freire (1970), "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo".

Essa é também a lição que o Estado precisa aprender: a segurança não se impõe — se constrói coletivamente.

O populismo punitivo é o atalho da covardia institucional.

A coragem verdadeira é investir em inteligência, planejamento e humanidade.

O preço humano da irresponsabilidade

Toda política pública que ignora o valor da vida humana carrega, em si, o germe da barbárie.

A morte, em qualquer circunstância, não pode ser convertida em estatística, argumento político ou troféu institucional.

Cada vida perdida representa o fracasso do Estado em cumprir sua função mais elementar: proteger os cidadãos sob sua jurisdição, sejam eles policiais, civis, jovens de periferia ou moradores de favelas.

A irresponsabilidade de um governo se mede pelo rastro de dor que deixa.

As famílias dos policiais mortos vivem o luto silencioso de quem foi lançado à linha de fogo sem o devido planejamento, sem treinamento adequado e sem respaldo logístico.

Muitos são homens e mulheres que juraram defender a lei, mas se tornaram vítimas da própria ausência de política de Estado — soldados de uma guerra que nunca pediram para travar.

Por outro lado, as famílias das vítimas civis enfrentam um luto ainda mais cruel: o da desumanização.

Quando uma pessoa é morta em operação policial, sua memória é imediatamente julgada, e a sociedade — movida por preconceitos de classe e cor — costuma presumir sua culpa.

Mas a morte não apaga direitos.

Morrer não é perder o direito à dignidade.

Ninguém se torna "bandido" por estar em uma comunidade pobre.

Toda vida tem direito à defesa, à educação e à civilidade.

Segundo Norberto Bobbio (1992), o verdadeiro termômetro da democracia é a forma como o Estado trata seus adversários, não seus aliados.

Ao tratar as mortes civis como "efeitos colaterais" ou "baixas operacionais", o Estado transforma o cidadão em inimigo e a justiça em vingança.

Essa é a fronteira onde a democracia se dissolve: quando o direito à vida se torna condicional ao endereço, à cor da pele ou à condição social.

O Estado que escolhe quem pode viver e quem deve morrer

O filósofo Achille Mbembe (2018) define esse fenômeno como necropolítica: a capacidade do poder soberano de decidir quem merece viver e quem pode ser abandonado à morte.

Nas periferias urbanas do Brasil, essa lógica é cotidiana — a necropolítica se torna política pública, e o Estado, em vez de mediador da vida, se converte em gestor da morte.

A irresponsabilidade governamental, nesse contexto, não é apenas administrativa: é ontológica.

Ela altera o sentido mesmo do ser humano, rebaixando parte da população à condição de descartável.

Judith Butler (2009), em Quadros de Guerra, chama atenção para a forma como o poder político molda a percepção da perda: algumas vidas são consideradas "lamentáveis", outras não.

No discurso oficial, a morte de um policial é tragédia nacional; a de um jovem negro, em operação, é "resultado da criminalidade".

Esse desequilíbrio moral revela uma hierarquia de humanidade que nenhuma democracia pode tolerar.

Hannah Arendt (1969) advertia que a violência, quando celebrada, anestesia a capacidade de julgamento.

Ao chamar uma operação letal de "bem-sucedida", o governante não apenas desonra as vítimas, mas corrói o tecido moral da sociedade, acostumando-a à brutalidade.

A cada corpo deixado no chão, a política perde um pouco de sua humanidade.

A dor que a estatística não mostra

O impacto das mortes vai muito além dos números.

Cada corpo perdido leva consigo uma história interrompida: uma mãe que não volta, um filho que não chega em casa, um estudante que abandona o sonho.

A dor dessas famílias é a dor do Estado ausente, que chega tarde para educar, mas cedo para punir.

A socióloga Vera Malaguti Batista (2017) observa que o sistema penal brasileiro é "um projeto de extermínio social legitimado pela indiferença das elites políticas".

Enquanto as políticas de prevenção são abandonadas, as operações letais se tornam uma espécie de "governo de emergência permanente".

Mas emergências não constroem futuro — apenas multiplicam o passado que se tenta apagar a tiros.

Não existe segurança sem humanidade.

O Estado que mata o próprio povo em nome da ordem não é forte: é autoritário e fracassado.

A pedagogia da vida contra a pedagogia da morte

A violência institucional perpetua o que Paulo Freire (1970) chamaria de educação da opressão: um sistema que ensina pelo medo, não pela consciência.

A pedagogia da vida — fundada na empatia, no diálogo e na dignidade — deve substituir essa lógica punitiva.

Educar é prevenir o crime antes que ele aconteça; é abrir portas onde o Estado antes construía muros.

A reconstrução de uma política de segurança humana requer reconhecimento e reparação: reconhecer os erros, as vítimas, as famílias e a desigualdade que estrutura o ciclo da violência.

Não se trata de enfraquecer o Estado, mas de fortalecê-lo em sua dimensão civilizatória — um Estado que protege, e não extermina.

O luto como resistência política

Assumir o luto das vítimas — policiais ou civis — é também um ato político.

Lamentar as mortes é reconhecer que cada vida importa, e que a segurança verdadeira é aquela que não deixa ninguém para trás.

A civilização se mede não pela capacidade de matar, mas pela capacidade de se indignar com a morte.

A morte não pode ser critério de sucesso.

Cada corpo caído é uma interrogação moral lançada à face do Estado.

E cada lágrima ignorada é um voto de desconfiança na democracia.

O mito da segurança como "maior problema do Brasil"

O governador afirmou que "o maior problema do Brasil é a segurança pública".

A afirmação parece intuitiva, mas é conceitualmente equivocada.

A segurança é efeito, não causa.

O verdadeiro problema brasileiro é a desigualdade estrutural, que alimenta o crime, o tráfico e a desesperança.

O Brasil investe mais em balas do que em livros.

Mais em viaturas do que em escolas.

Mais em presídios do que em projetos sociais.

Como lembra Paulo Freire (1970), "a libertação não se dá pela violência, mas pela consciência".

E consciência se constrói com educação de qualidade, inclusão produtiva e oportunidades reais.

A competência de um governo não se mede por quantas pessoas ele elimina, mas por quanto ele investe na educação e na dignidade do povo.

Planejamento, qualificação e inteligência: o tripé da verdadeira segurança

Apoiar a segurança pública é apoiar planejamento técnico, formação continuada das forças policiais e integração com políticas sociais.

Guardas municipais, polícias civis e militares precisam de formação permanente, suporte psicológico, remuneração justa e respeito social.

Uma operação bem planejada é aquela que salva vidas — inclusive a dos policiais.

O Estado que investe em formação e inteligência é aquele que entende que segurança não é guerra: é ciência, estratégia e política pública baseada em evidências.

Como afirmava Byung-Chul Han (2018), "a sociedade do cansaço é também a sociedade do combate permanente".

Precisamos sair desse ciclo e reconstruir uma cultura de paz, não de perseguição.

Ética, responsabilidade e humanidade

Chegamos ao ponto em que a política se desmascara diante da moral, e o poder é forçado a se confrontar com a sua essência: a responsabilidade diante da vida.

Nenhum discurso, por mais eloquente, justifica o sangue derramado sem planejamento. Nenhum cargo, por mais alto, legitima a indiferença diante da dor humana.

A ética pública começa exatamente onde termina a conveniência política — e, neste limite, descobrimos que o verdadeiro desafio do Estado brasileiro não é a criminalidade, mas a desumanização.

A crise da segurança não é apenas operacional: é civilizatória.

Quando governantes comemoram mortes como vitória, e parte da sociedade aplaude execuções como "justiça", o que se revela é um colapso moral, uma inversão de valores em que a morte é celebrada e a empatia é vista como fraqueza.

O Estado, que deveria ser o guardião da vida, torna-se seu algoz.

O governante, que deveria ser o exemplo de prudência, torna-se o arquiteto da irresponsabilidade.

Hannah Arendt (1969) ensinou que "a banalidade do mal" nasce quando o pensamento cessa — quando a ação se automatiza e o indivíduo deixa de se perguntar se o que faz é justo.

A irresponsabilidade política é exatamente isso: a suspensão da consciência em nome da eficácia.

Mas o que é eficácia, afinal, quando o preço é a morte de inocentes?

O que é sucesso, quando o triunfo do Estado é medido em corpos?

A ética pública, como lembra Norberto Bobbio (1992), não é uma questão de fé, mas de humanidade.

E, no entanto, não há como evitar a dimensão espiritual dessa pergunta:

Somos cristãos?

Se os gestores públicos apoiam massacres, se legitimam a morte de cidadãos como se fosse estatística, então o que resta do cristianismo que pregava compaixão, perdão e amor ao próximo?

Essa não é uma questão religiosa — é civilizatória.

Porque o cristianismo, em sua essência filosófica, é a ética do cuidado, da empatia e da alteridade.

Negar o valor da vida, a dignidade do corpo e o direito à defesa é negar o próprio fundamento moral que sustenta a civilização ocidental.

Governar sem ética é desgovernar; mandar sem consciência é destruir; e celebrar a morte é profanar o humano.

A responsabilidade política é inseparável da responsabilidade moral.

Um gestor que não sente o peso da morte que autoriza não é líder — é executor.

Um Estado que não chora pelos seus mortos não é soberano — é bárbaro.

E uma sociedade que se acostuma a ver o sangue dos pobres nas manchetes não é democrática — é cúmplice.

A civilização começa quando o poder se submete à lei.

Mas a humanidade só começa quando o poder se submete à compaixão.

Enquanto a ética for vista como obstáculo e a violência como estratégia, o Brasil permanecerá preso ao seu passado mais sombrio — aquele em que a força substitui a justiça, e o medo substitui a razão.

A reconstrução da segurança pública exige mais que armas: exige alma.

Porque segurança sem humanidade é tirania, e justiça sem empatia é apenas vingança com farda.

E a pergunta final, que ecoa entre os escombros da razão, permanece aberta — não para o Estado, mas para cada um de nós:

Se o gestor apoia o massacre, o cidadão aplaude a barbárie e o povo silencia diante da morte — ainda podemos nos chamar de cristãos?

Referências

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

ARENDT, Hannah. Sobre a violência. São Paulo: Companhia das Letras, 1969.

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2017.

BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1976.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1975.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Petrópolis: Vozes, 2018.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: n-1 Edições, 2018.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Evidence-Based Policy Making: Principles and Best Practices. Paris: OECD Publishing, 2021.

WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora UnB, 1999 [1922].

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar. São Paulo: Revan, 2015.

O texto acima expressa a visão de quem o assina, não necessariamente do Congresso em Foco. Se você quer publicar algo sobre o mesmo tema, mas com um diferente ponto de vista, envie sua sugestão de texto para [email protected].

Temas

ARTIGOS MAIS LIDOS